Deuxième épisode de notre série sur les rapports multiples entre texte et photographie, à la rencontre d’artistes dont la pratique entrelace ces deux médiums. Après la plongée dans l’oeuvre de Louise Narbo , voici l’approche multiforme de Laure Samama. Soulevons le couvercle des casseroles de la création, en quête de quelques secrets de cuisine.

Comment commence un projet texte et photographie, quelle est l’étincelle qui enflamme la poudre ?

Je n’ai pas de recettes, je ne sais pas quand l’envie va venir. Il faut probablement du temps à ne rien faire, à rêvasser beaucoup et peu de contraintes matérielles. Il faut que je sois en état de réceptivité, qu’il y ait de l’espace pour que ça advienne, une forme de latence.

Quelque chose va alors retenir mon attention, des mots qui viennent au réveil ou en marchant, une discussion, une idée qui revient et qui insiste et à laquelle je décide de donner forme.

Les résidences de création m’ont beaucoup apporté en ce sens : le temps est quasiment entièrement dédié à la création et le fait de déplacer mes « repères » m’aide. Ailleurs, je peux autoriser des pensées que je n’aurais pas chez moi.

Si rien ne vient je me laisse porter par des propositions extérieures, workshop ou collaborations.

L’autre me donne l’impulsion, l’envie de faire. Je poursuis, en allant souvent plus loin que sa proposition initiale. Je me prends au jeu de me surprendre aussi bien que de le surprendre.

Laure Samama, ©O.Waterman

Laure Samama, ©O.Waterman

Le regard extérieur

Je confronte fréquemment mes projets en cours au regard extérieur. Par exemple, je fais lire mes textes à des lecteurs que je choisis, bienveillants et aimant mon travail, car je pars du principe que s’ils n’aiment pas quelque chose, c’est que ça ne colle pas avec mon univers. Bien sûr je n’écoute pas tout, mais ça me permet de relancer la création.

Je travaille aussi beaucoup par addition. Je pense que les projets s’appuient et s’enrichissent les uns les autres. J’ai réalisé Je danse seule comme un tome 2 de Ce qu’on appelle aimer. Remplir ce vide est constitué de trois livrets et un feuillet, que j’ai réalisés lors de quatre résidences d’une semaine aux éditions Isabelle Sauvage. Je préfère ne pas multiplier les projets, mais plutôt créer des variations sur un même modèle, un même thème. Je m’aide de ce qui existe déjà pour créer un nouveau projet.

La jachère mentale

Tu développes donc plusieurs projets en même temps (je parle ici de la phase de création et non de la production finale) ?

Ces dernières années j’ai beaucoup écrit. Le travail d’écriture demande un gros engagement psychique, il est solitaire et ardu. J’aime avoir en parallèle des projets plus concrets, en phase avec le réel, le paysage, le corps, le mouvement, ou des projets de collaborations pour partager avec d’autres.

Je pratique aussi une sorte de jachère mentale. J’alterne entre les trois disciplines qui me sont chères : l’écriture, la photographie et la danse. Et quand une discipline s’épuise, je me tourne vers l’autre. Lorsque j’écrivais Les cavités, je travaillais en parallèle sur le projet photographique de La maison sans toit et quand ces deux projets ont été en phase d’édition, je me suis consacrée à un projet de danse, Je garde fou (l’amour qui entre nous circule) avec le danseur Kostia Cerda. Pendant l’écriture du livre Les cavités, j’ai utilisé le texte pour faire une performance avec Nicolas Tzortzis, compositeur de musique électronique. Je ne sacralise pas le texte, il est une matière en mouvement, comme de la glaise, quand il rencontre d’autres médiums, comme du tissu, plus ou moins lâche, quand je le travaille seul.

J’abandonne rarement les projets : La maison sans toit a changé de nom, de forme, le livre a mis plus de sept ans à être publié, mais j’y ai toujours cru. Je crois aux rencontres et c’est ce qui s’est passé avec son éditeur qui m’avait initialement contacté au sujet d’une lecture à la Maison de la poésie de Normandie.

Intégrer le lecteur

A quel moment intègres-tu dans ta réflexion le spectateur-lecteur et la manière dont il va approcher ton œuvre ?

Dès le début, je veux être entendue, vue, comprise, probablement aimée aussi. Dans ma tête, je m’adresse à quelqu’un, parfois à moi-même lorsque je suis à la recherche d’une forme de consolation. Mes projets répondent à une nécessité intérieure, un besoin de dire, et la question de la réception de ce dire est essentielle. C’est pourquoi j’aime faire de beaux objets, bien finis, des expositions dans lesquelles on peut se glisser naturellement. J’aime anticiper le plaisir qu’aura quelqu’un à feuilleter un ouvrage, parce qu’il est sensuel, à laisser résonner une phrase, parce qu’elle sonne bien.

Je fais des allers-retours dans le processus de création, je vois très loin et tout près. Par exemple, je crois qu’inconsciemment j’ai écrit Les cavités pour les éditions Isabelle Sauvage, j’avais en tête leurs collections, le format de leurs livres, la couleur de la couverture et j’ai fait le livre pour qu’il s’insère dans cet écrin.

Lorsque je travaille j’essaie d’être mon propre spectateur-lecteur : j’écris ce que j’aime lire. J’aime être happée par un livre, par son récit et par son style. Je me mets dans un état de curiosité par rapport à mes propres écrits. J’enregistre mes textes en pdf ou je les imprime pour les lire comme s’ils ne m’appartenaient pas. J’utilise la forme pour aller plus loin.

En photographie, je sais que mes assemblages fonctionnent au frissonnement qu’ils induisent chez moi. J’imagine qu’ils auront le même effet chez l’autre.

Du livre d’artiste

au livre diffusé

Dans l’approche créative, sépares-tu tes projets entre livres d’artistes et livres à diffuser ? Les premiers sont-ils appelés à devenir des seconds ?

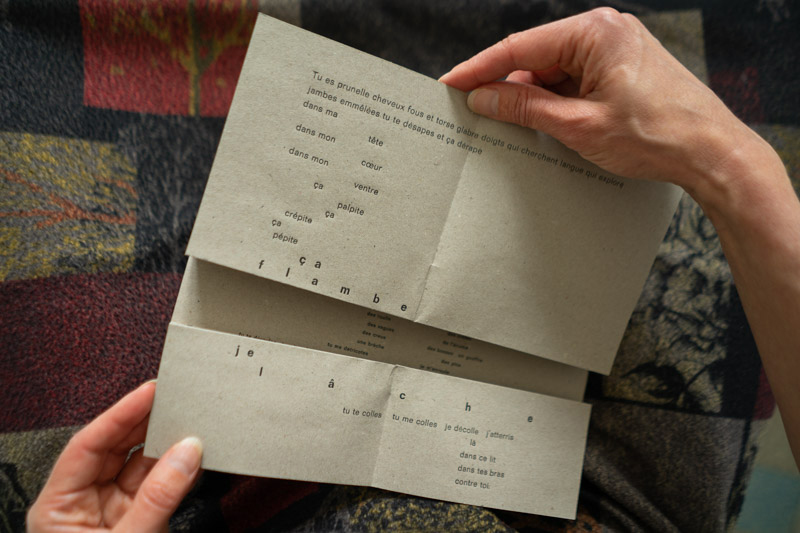

Il y a pour moi, plusieurs catégories de livres d’artistes : ceux qui sont reproductibles et qui nécessitent simplement un assemblage, ceux dans lesquels certains éléments sont uniques, monotypes, dessins à la main, ceux que l’on peut adapter pour qu’ils entrent dans le catalogue d’un éditeur.

J’assure la diffusion des livres d’artistes reproductibles : Entre les doigts, La femme-barbecue et Sur le fil sont pensés pour être facilement produits et à des coûts maîtrisés. On peut les trouver à la galerie Vu’ ou sur mon site.

J’ai du mal à me séparer de mes livres uniques et ça ne facilite pas leur diffusion ! Ce sont évidemment les plus difficiles à publier à grande échelle, car leur adaptation au système économique risque de leur faire perdre trop de qualités. Nous avons plusieurs fois abordé l’idée de publier les livrets de Remplir ce vide avec Arnaud Bizalion sans jamais trouver la forme adéquate. La publication implique des renoncements pour entrer dans les coûts qui ne sont pas toujours possibles sans dénaturer l’œuvre.

Enfin, les livres d’artistes rencontrant peu de public, il est parfois souhaitable de trouver des compromis pour les faire exister. Ce qu’on appelle aimer était initialement un livre d’artiste. Il a perdu certaines qualités en étant publié. Il n’est plus aussi discret, il ne se glisse plus dans une poche, on n’en sépare plus les pages au couteau, mais il en a gagné d’autres : il est lu depuis dix ans, il a fait l’objet d’articles critiques, il m’a permis d’obtenir des résidences et donc de poursuivre mon travail artistique, il a ouvert la possibilité d’un tome 2 et peut-être un jour d’un tome 3. Il m’a aussi permis de rencontrer un éditeur qui m’a beaucoup soutenu dans mon travail.

Lors de la publication, un détachement s’opère : il faut laisser de la place à l’éditeur pour qu’il intègre l’ouvrage à son univers. Et je dois me réapproprier l’ouvrage une fois qu’il est fabriqué. Il est alors augmenté du regard d’un autre qui a crû en lui.

Je cherche les textes dans l’obscurité

Pour toi, entre le texte et l’image, quelles sont les spécificités de chaque medium ? Leur rôle sont-ils distincts ou interchangeables dans la création d’un imaginaire ?

C’est une question que l’on me pose souvent et à laquelle il m’est difficile de répondre. Je ne raconte pas les mêmes choses avec chaque médium, ou alors, pas de la même façon. Je cherche l’image dans le monde réel, comme un reflet de mon monde intérieur. Je suis dans une quête du réel, je cherche quels lieux, quelles situations, quelles lumières, pourraient m’apporter la représentation voulue. Dans le cas de Trouer l’opacité par exemple, je voulais parler d’une distance au monde qui s’installe, j’ai alors pensé aux carrières, aux marécages, aux rives du Rhône, comme à des lieux possibles pour glaner ces images.

Je cherche les textes dans l’obscurité, la nuit, dans l’absence de repères, de représentations. Le texte est une alternative quand on ne peut « écrire avec la lumière » On ne peut tout représenter par des images physiques, il y a des dimensions qui nous échappent.

L’assemblage des images, en diptyques, ou dans un dispositif d’exposition est peut-être ce qui se rapproche le plus de l’écriture. J’assemble les images comme les lignes d’un poème. Il est possible de créer ses propres images mentales dans l’entre-deux des photographies. On ne se questionne pas sur l’alliance entre un chant et une musique, pour moi, le texte et la photographie, c’est pareil.

Je crois que texte et image ne doivent pas essayer de raconter la même chose, ils opèrent de façon polyphonique, dans un système d’écho.

Le site de Laure Samama.

Commander ses livres chez Arnaud Bizalion Editeur.

Laure Samama aux éditions Isabelle Sauvage

Laure signera son livre « La maison sans toit » le vendredi 11 juillet à l’ENSP d’Arles de 17h30 à 18h30