Rapprochements artistiques autour de l’oeuvre d’Edouard Taufenbach.

(English version included below)

Oui, les oeuvres d’Edouard Taufenbach présentées à la Galerie Binome (d’après le fonds de photographies de la Collection Sébastien Lifshitz) ont un aspect cinématographique. Oui, elles se présentent comme un jeu formel de manipulation, voire de destruction de l’image photographique, qui impressionne par sa virtuosité technique autant qu’il ravit par ses audaces.

Mais il y a plus, et ce plus parle de ce que produisent ces manipulations, de la représentation qu’elles opèrent. Revoilà ma question favorite : qu’est-ce que ça produit ?

Pour répondre à cette question, procédons par rapprochements. Cherchons des formes artistiques qui auraient en commun cette fragmentation, cette démultiplication de l’instant qui aboutissent à une forme de dilatation du temps.

La littérature a largement exploré cette approche. Et particulièrement les écrivains du Nouveau Roman : Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet mais peut-être plus encore Claude Simon (icile manuscrit du plan de montage de La route des Flandres, couleurs et signes symbolisant la manière dont les différentes scènes s’emboîtent). Avec eux, le temps se glace, se revit à l’infini, se revisite. Et surtout, le souvenir se dilate jusqu’à occuper une existence entière.

C’est ce même bégaiement de l’instant qui est à l’oeuvre dans les images d’Edouard Taufenbach, comme s’il y avait là une scène fondatrice (plutôt que primitive), condamnée à se répéter à l’infini. L’espace représenté n’est alors même plus celui du temps, mais celui de la mémoire. Impossible de dépasser ces instants : nous voilà condamnés à ressasser l’éblouissement de ces souvenirs comme le fait Krapp, le protagoniste de La dernière bande, de Beckett.

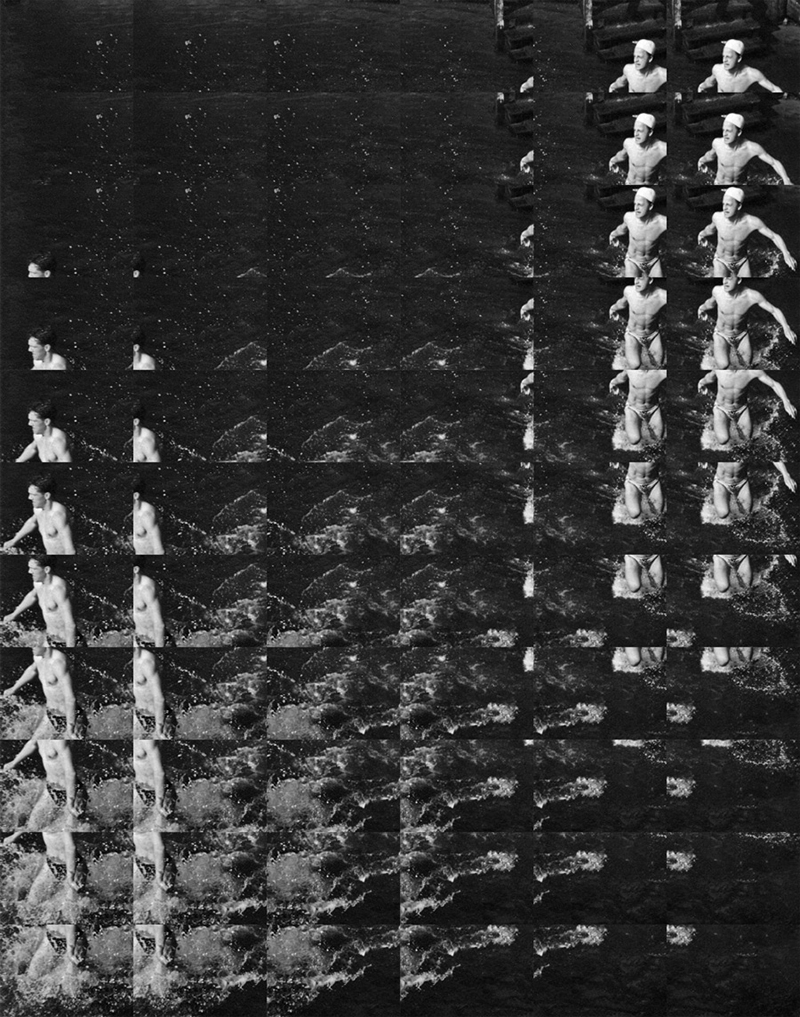

Mais à propos des oeuvres d’Edouard Taufenbach, qui ressemblent à des photogrammes tressautants, ou à une sorte de mise à plat du montage, on s’attend probablement plus à des références cinématographiques.

La plus évidente est peut-être à chercher du côté d’Alain Resnais. Muriel ou le temps du retour, ou L’année dernière à Marienbad présentent ces caractéristiques de fragmentation du récit, de coupures brutales et de retour en arrière.

Mais c’est surtout un film plus mineur dans la filmographie d’Alain Resnais qui résonne avec les expérimentations d’Edouard Taufenbach : Je t’aime, je t’aime, sorti en 1968 (en voilà un bel anniversaire à célébrer).

Dans Je t’aime, je t’aime, le héros se prête à une expérience scientifique qui lui permet de plonger dans son passé afin de le revivre. Le film est scandé par plusieurs scènes récurrentes. Ainsi, ces quelques secondes de Technicolor qui voient le personnage principal sortir de l’océan et se diriger vers sa compagne, étendue sur la plage, tandis qu’il énumère les espèces animales croisées pendant sa plongée. La scène revient avec insistance, totalement identique et pourtant jamais totalement perçue de la même façon puisque sa tonalité se trouve légèrement infléchie par les flashes-back qui la précèdent.

C’est avec délice que l’on succombe au pouvoir hypnotique de ces œuvre animées par une sorte de mouvement interne pendulaire (pour les fans de série, voir aussi Westworld, série western d’anticipation aussi passionnante au début qu’elle devient indigeste ensuite.

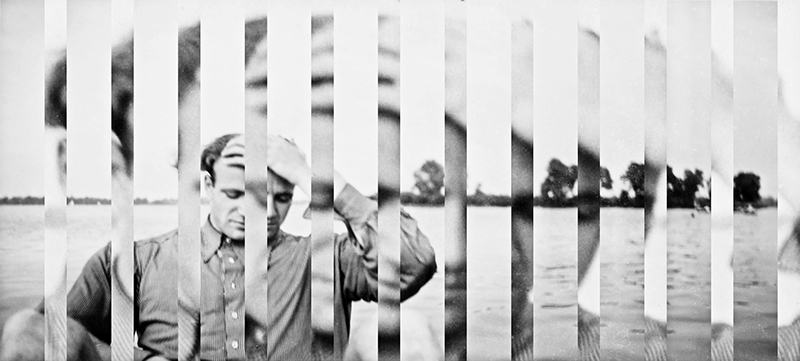

Enfin il y ces jeux d’échelle dans lesquels alternent des bandes verticales d’une même image tirée à deux formats différents : un même personnage semble alors se dédoubler.

Soit de manière démesurément agrandie : la scène, plus petite donc plus lisible, semblant alors être une scène intérieure se déroulant dans la tête du personnage.

Soit moins amplifiée, plutôt comme une forme de dédoublement, projection de ce que deviendra le personnage dans le futur (photo ci-dessus). Une image emboîtée qui n’est pas sans rappeler la pièce de Guiseppe Penone, Arbre porte-cèdre (2012) dans laquelle l’artiste dégage, à l’intérieur d’un cèdre, un état antérieur de l’arbre. En suivant les cernes et les départs de branches, il fait ainsi apparaître l’enfant dans le corps de l’adulte. L’art doit toujours viser l’impossible…

Le pouvoir de fascination de ces oeuvres n’est rien d’autre que l’expression d’un désir : celui de plonger dans le dédale de la mémoire et de le parcourir à l’infini.

Spéculaire, une exposition d’Edouard Taufenbach : 16/03 – 05/05/18

Le site de la Galerie Binome

English version

Artistic connections around Edouard Taufenbach’s work.

Yes, Edouard Taufenbach’s works presented at the Binome Gallery (based upon the photographic collection of the Sébastien Lifshitz Collection) have a cinematographic aspect. Yes, they present themselves as a formal game of manipulation, even destruction of the photographic image, which impresses by its technical virtuosity as much as it delights by its audacity.

But there is more, and this more speaks of what these manipulations produce, of the representation they operate. Here’s my favorite question again: what does it produce?

To answer this question, let’s proceed by similarities. Let’s seek artistic forms which would have in common this fragmentation, this multiplication of the instant which lead to a form of dilation of time.

The literature has explored this approach extensively. And especially the writers of the Nouveau Roman: Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet but perhaps even more Claude Simon. With them, time freezes over, relives itself ad infinitum, revisits itself. And above all, the memory expands until it occupies an entire existence.

It is this same stuttering of the moment that is at work in Edouard Taufenbach’s images, as if there were a founding (rather than primitive) scene, condemned to endless repetition. The space represented is no longer even that of time, but that of memory. It is impossible to go beyond these moments: we are condemned to dwell on the dazzlement of these memories as Krapp, the protagonist of Beckett’s The Last Tape, does.

But about Edouard Taufenbach’s works, which resemble jumping photograms, or a kind of flattening of the montage, one probably expects more cinematographic references.

Perhaps the most obvious is Alain Resnais. Muriel or the Time of a Return, or Last year in Marienbad present these characteristics of fragmentation of the narrative, brutal cuts and going back.

But it is above all a more minor film in Alain Resnais’s filmography that resonates with Edouard Taufenbach’s experiments: I Love You, I Love You, filmed in 1968 (here is a beautiful birthday to celebrate).

In I Love You, I Love You, the hero lends himself to a scientific experiment that allows him to dive into his past in order to relive it. The film is scattered by several recurrent scenes. Thus, those few seconds of Technicolor who see the main character come out of the ocean and head towards his girlfriend, lying on the beach, while he lists the animal species crossed during his dive. The scene returns with insistence, totally identical and yet never totally perceived in the same way since its tone is slightly inflected by the flashes-back which precede it.

It is with delight that one succumbs to the hypnotic power of these works animated by a kind of internal pendular movement.

Finally there are these games of scale in which alternate vertical bands of the same image drawn in two different formats: the same character then seems to split.

Enlarged disproportionately: the scene, smaller and therefore more legible, then seems to be an inner scene taking place in the character’s head.

Either less amplified, rather as a form of duplication, projection of what the character will become in the future (see the second photo of the article). A nested image that is reminiscent of Guiseppe Penone’s piece, Arbre porte-cèdre (2012), in which the artist finds, inside a cedar, an anterior state of the tree. By following the rings and the branches, it makes the child appear in the adult’s body. Art must always aim for the impossible…

The power of fascination of these works is nothing other than the expression of a desire: that of plunging into the maze of memory and roam it forever.

Binome Gallery website