La chronique précédente posait la question de manière radicale : qu’attendre d’une exposition et avec quelle attitude l’aborder ? Or l’actualité nous permet de mettre nos attentes à l’épreuve de deux expositions parisiennes qui prennent pour matière le rôle des images dans les mouvements de protestation et d’affirmation des droits humains : Soulèvements (au Jeu de Paume) et The Color Line (au Musée du Quai Branly). Deux expositions dont on pourrait lire le projet en parallèle et se demander ce qu’au final, elles produisent.

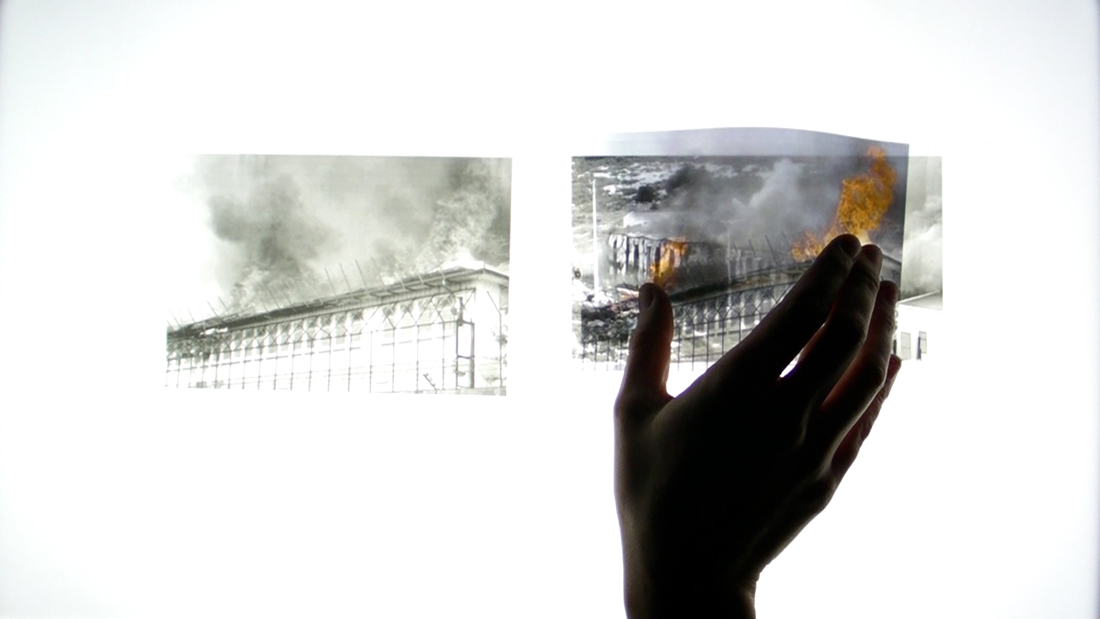

Une seule image. Deux images mises côte à côte. Un parcours d’images. Images, documents, objets agencés en une déambulation libre. A mes étudiants, j’aime bien poser cette question toute simple : qu’est-ce que ça produit ? Non pas : qu’est-ce que ça veut dire ? Ou bien : comment l’interprétez-vous ? Mais : qu’est-ce que ça crée ? Quelle forme intermédiaire, flottante, naît du rapprochement de ces oeuvres ? Quelle électricité est dégagée par ces frottements entre les images (ou les médiums) ? Comment la qualifier ? Comment nommer l’effet produit ?

Deux expositions poids lourds, donc.

La très attendue « Soulèvements », dans un lieu majoritairement consacré à la photographie (le Jeu de Paume), avec un commissaire d’exposition qui est une figure intellectuelle reconnue, Georges Didi-Huberman, et dont la précédente exposition parisienne au palais de Tokyo nous avait laissé un souvenir marquant (Voir ici).

« Soulèvements » est ce que l’on pourrait appeler une exposition transversale : elle ne se focalise pas sur un moment historique ou sur une aire géographique, mais relie des formes plastiques témoignant de protestations sociales ou de mouvements de résistance. Une peinture côtoie un tract, la vidéo d’une installation artistique entre en résonance avec une photo documentaire. L’art et le document s’entremêlent parce que le projet est justement celui-là : travailler sur un champ artistique qui, précisément, dépasse l’art : l’Histoire. Celle-ci devenant l’instance suprême qui valide l’art.

L’Histoire devenant l’instance suprême qui valide l’art. Dit comme ça, on pourrait être tout à fait d’accord, et l’exposition est d’une telle richesse et d’une telle érudition qu’on a un peu de mal à exercer un regard critique. D’où vient alors un sentiment diffus de déception ?

Le problème n’est pas tant celui des étincelles qui se produisent entre les oeuvres, que celui du lien entre elles. La plupart obéissent à un rapprochement par le fond, c’est-à-dire, par le sujet. L’estampe d’une manifestation réprimée par la police sera à proximité de la photo d’un ouvrier assassiné. À de plus rares moments, le rapprochement se fait par un écho formel : le bras levé d’une danseuse photographiée par Germaine Krull (intitulée « Jo Mihaly, danse « Révolution ») fait écho au bras de l’homme debout sur une barricade dessiné par Gustave Courbet. Écho formel certes, mais on voit que le titre de la photo de Germaine Krull suffirait peut-être à légitimer le rapprochement. D’où le problème : à ce jeu-là, l’oeuvre d’art ne finit-elle pas par être dominée par son sujet ? Et ne risque-t-on pas de négliger le fait que des oeuvres puissent être fortement inscrites dans l’histoire sans que leur titre ou leur contenu apparent n’y fasse une référence explicite ?

Allons même plus loin : les oeuvres d’art qui se retirent de l’histoire, voire les périodes artistiques qui ne parviennent pas à s’y confronter, ne s’inscrivent-elles pas, à leur manière, elles aussi dans l’histoire ? Ne sont-elles pas révélatrices de moments de conscience historique ? A ne considérer que des formes artistiques presque trop collées à leur contenu, l’exposition devient finalement sans surprise. Hormis certains moments où, précisément, c’est la forme (je pense à la belle vidéo d’Estefania Penafiel Loaiza) qui anticipe le contenu.

L’autre exposition, c’est The Color Line, opportunément sous-titrée les artistes africains-américains et la ségrégation. Elle se tient au Musée du Quai Branly, un lieu dont les collections permanentes sont axées sur la préservation de patrimoines de civilisations. Et dont les expositions temporaires mêlent souvent art et anthropologie (http://www.oai13.com/expos/entre-moi-et-le-monde-les-images-expo-persona-au-musee-du-quai-branly/). Ce qui n’est pas vraiment le cas de cette exposition-là. Le commissaire, Daniel Soutif, était déjà l’auteur de l’exposition-culte (ici, mes goûts musicaux m’éloignent peut-être de l’objectivité) Le Siècle du Jazz, au même endroit, en 2009.

Axée sur des documents et oeuvres d’art dont les sujets sont la représentation de l’identité des noirs américains et la lutte pour la reconnaissance de leurs droits, l’exposition exerce un découpage selon des moments culturels et historiques. Les passionnés de photographie sont peut-être déjà familiarisés avec certains chapitres de cette histoire bien représentée dans les livres et les expositions (lynchages, ségrégation, émeutes de Watts à Los Angeles). Ils le seront moins avec les 500 photographies de W.E.B Du Bois à l’exposition universelle de Paris en 1900, avec le collage de Romare Bearden recréant un block de Harlem, ou encore, DeLuxe, l’étonnant ensemble de gravures recouvertes de techniques mixtes de Ellen Gallagher.

The Color Line ne développe pas (ou peu) la transversalité qui était le projet-même de « Soulèvements ». Elle se déroule assez classiquement, appelant plus un regard constructeur-picoreur que critique (voir chronique précédente). On peut avoir avoir envie d’une autre approche que celle de ce classicisme du déroulement chronologique (car la chronologie en domine souvent le contenu), mais elle assure toujours un « service minimum « .

Mais là où un regard critique peut être plus intéressant, c’est en travaillant à rapprocher les deux expositions et à se demander : quelle est la place de ces images par rapport aux évènements concrets de ces luttes ? En sont-elles un repère de mémoire indispensable ou un écho affaibli ? En d’autres termes, une peinture bien composée, avec une palette de couleurs harmonieuses peut-elle soulever notre indignation, réveiller notre capacité à nous révolter contre les injustices ?

Disons-le fermement : c’est trop attendre des images. Elles ne sont pas les choses elles-mêmes, le monde lui-même. Mais elles sont des déclencheurs, des lanceuses d’alertes, des moteurs, des embrayeurs, des étincelles. Prêtes à mettre le feu aux poudres. A nous mettre en mouvement. Indispensables donc.