Un passage en revue subjectif de quelques expositions parisiennes marquantes de cette rentrée.

Pour commencer, une manifestation que l’on est content de retrouver pour sa deuxième édition : la Biennale des photographes du monde arabe contemporain. On peut trouver que la photographie s’est tellement globalisée dans ses pratiques (il est quasiment impossible ici de distinguer, à travers sa pratique et sa production, un photographe algérien d’un photographe néo-zélandais) que ces délimitations géographiques sont un peu dépassées. Mais de telles manifestations sont aussi l’occasion de décentrer notre regard tout en remettant en question nos références et nos hiérarchies artistiques. Ailleurs, la photo vit aussi, et parle du monde.

C’est ce qu’on a constaté à l’Institut du Monde Arabe où le regard porté sur le monde arabe contemporain est assez feutré, parfois un peu attendu, mais ouvre sur des réalités qui nous restent souvent lointaines, voire dissimulées.

Ainsi, les subtils portraits d’adolescentes de Rania Matar ou les mosquées abandonnées de Moath Alofi, présentées dans des caissons lumineux : belle réflexion en images sur la lumière divine qui a quitté la maison du dieu. J’ai aussi été touché par la série de Bruno Hadjih (heureusement présent au vernissage pour la contextualiser) : les paysages sont des lieux du Sahara algérien dans lesquels l’état français avait expérimenté des essais nucléaires ; lieux utilisés ensuite par la toute jeune Algérie indépendante pour y enfermer des opposants au régime (les portraits de la série sont ceux d’anciens prisonniers). J’ai enfin été impressionné par le sens de la synthèse qui se lit dans l’accrochage de Philippe Dudouit : un paysage du désert lybien photographié à la chambre, deux portraits d’hommes de tribus différentes qui cohabitent sur ce territoire, tout est dit (ou presque).

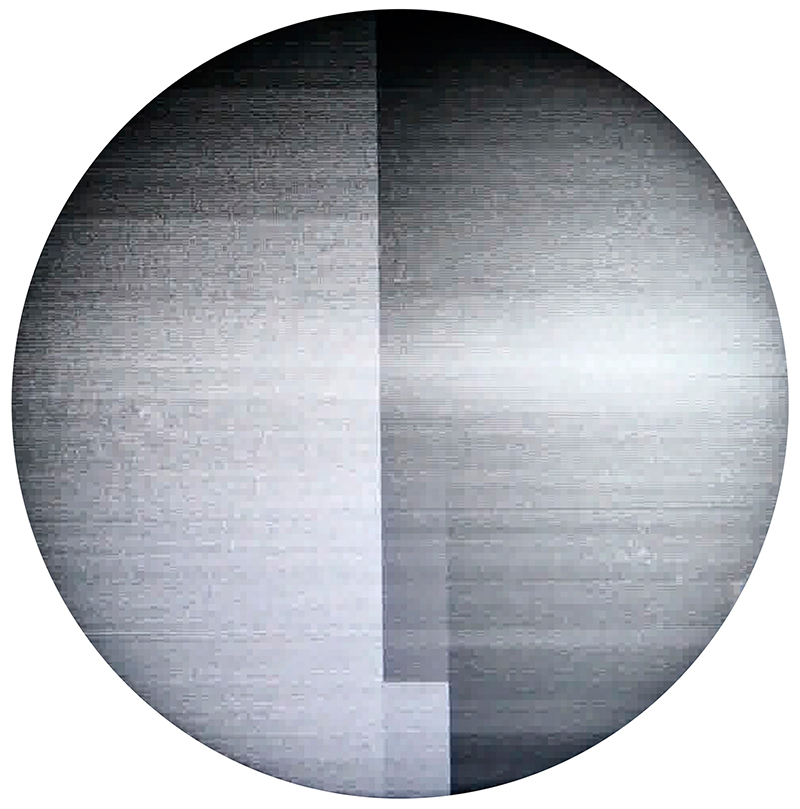

Intégrée à cette Biennale, l’exposition de la galerie Binôme rassemble Sara Naim et Mustapha Azeroual, sous un commissariat de Laura Scemama. L’espace de la galerie s’est plongé dans le noir pour mieux traquer la lumière. Car The Third Image traite de la lumière solaire, celle qu’on ne connaît qu’indirectement, à travers des représentations, puisqu’elle ne peut se regarder en face. Diverses expérimentations savantes décomposent cette lumière pour la matérialiser. Et le processus finit par échapper au protocole scientifique puisque ces effets lumineux viennent se refléter sur les murs, vibrer dans les angles morts. L’oeuvre est partout, mouvante, résultat des interférences (d’où le titre). Une exposition qui s’attache aux origines de la photographie (rappelons que Nicephore Niepce nommait ses premières photos des héliographies : écriture du soleil) tout en explorant ses limites.

video HD, boucle de 0’50’’

plexiglass

en collaboration avec l’observatoire de Paris LESIA

épreuve unique dans une série de 4 – diamètre 45 cm

impression UV sur support Brusan miroir, encadrement bois, plexiglass

en collaboration avec l’observatoire de Paris LESIA

Beaucoup plus classique, l’exposition de La Fondation Henri Cartier-Bresson consacrée à Raymond Depardon. Classique certes, mais indispensable tant qu’il n’y aura pas en France un grand musée de la photographie présentant des collections permanentes. Quand on y pense, il est aberrant qu’un jeune étudiant ne puisse se confronter à l’histoire de la photographie de la même manière qu’il peut étudier l’histoire de la peinture ou des arts plastiques au Louvre ou au Centre Pompidou. Quand un tel musée existera, nul doute que Raymond Depardon y figurera en bonne place. En filigrane derrière le photographe, un questionnement permanent (toujours présent dans ses textes). C’est ce doute qui permet d’allier des images à la composition puissante à d’autres plus frontales (ou plus littérales). Ne pas seulement construire la photographie mais surtout, y croire.

L’actualité des galeries parisiennes est décidément riche en cette rentrée. A la galerie Papillon, un large ensemble d’oeuvres de Raphaëlle Peria permet d’apprécier sa technique singulière. Incisant la gélatine pour, à l’aide du blanc, souligner, dessiner, faire naître de nouvelles formes. Une approche de la photo comme dessin. Très poétique.

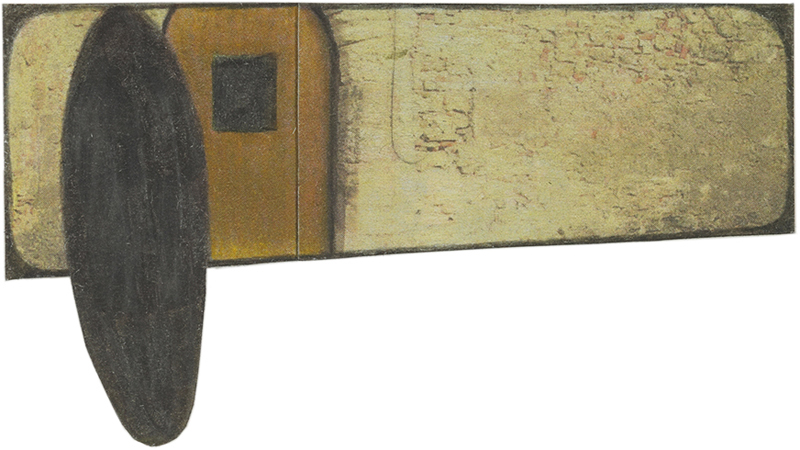

A une centaine de mètres, la galerie Christian Berst se consacre aux productions des artistes de l’hôpital psychiatrique de Gugging, près de Vienne (tous les détails ici). J’y ai découvert les oeuvres de Leopold Strobl qui, comme José Manuel Egea est autant dessinateur que recouvreur. Je veux dire par là que leur approche du dessin n’est pas seulement ex nihilo, prenant pour point de départ la feuille blanche ; mais que l’élaboration du dessin passe par le fait d’occulter une partie d’une image existante (ici des photos extraites de journaux). Comme si l’artiste voyait une image sous l’image, et que son action consistait à la faire apparaître. Une porte, une forme oblongue, un cadre déformé et étiré avec une étrange perspective : d’inquiétantes épures…

Pour finir cette sélection, rendez-vous à la Galerie Intervalle pour un autre univers épuré et inquiétant (mais totalement différent visuellement), celui de Marta Zgierska, prix HSBC 2016. Chaque photo se présente comme une sorte d’aphorisme porteur d’une angoisse métaphysique (son très beau texte de présentation est ici). Une oeuvre plus glaçante que surréaliste, bien dans la mouvance actuelle d’une photographie qui travaille à métaphoriser émotions et sentiments.

C’est tout pour cette semaine. Next coming : une nouvelle plume sur viensvoir.oai13, les coups de coeur de ViensVoir à Unseen, une rencontre avec une photographe qui est en plein accrochage, une BD avec de la photo dedans, un livre total ovni, et quelques surprises. Vive la rentrée !