L’analyse d’une photographie repose la plupart du temps sur une primauté du contenu visuel. Pourtant, dans certains cas, ce contenu ne saurait être isolé de l’usage qui est fait de la photographie. C’est précisément l’association de ces deux dimensions qui constitue l’une des forces de la photo dite brute.

La photographie brute n’est plus un épiphénomène. Ainsi, lors de la dernière édition de Paris Photo, deux galeries lui consacraient entièrement leur espace (Christian Berst, Galerie Sage), tandis que des photos d’auteurs relevant de ce concept apparaissaient sur des stands moins coutumiers de ce type d’oeuvres (Horst Ademeit à la Galerie Aline Vidal). Sans oublier ces genres plus ou moins en rapport avec la photo brute que sont la photo anonyme ou la photo trouvée, dignement représentées par la Galerie Lumière des Roses. On se souviendra peut-être que c’est cette dernière qui exhuma un ensemble de photographies anonymes et qui inventa (au sens archéologique du terme) le personnage de Zorro, photographe amateur mettant en scène ses fantasmes aéronotico-érotiques*.

La photo brute :

un phénomène en expansion

L’intégration presque naturelle de ces pratiques singulières de la photographie dans une manifestation aussi ouverte aux plus récents développements de la photographie contemporaine que Paris Photo reste troublante. Une explication possible tient dans le fait que chaque nouvelle édition voit de plus en plus la photographie échapper à sa bidimensionnalité historique. Celle-ci est aujourd’hui travaillée par toute sorte de gestes plastiques ou déclinée sous forme d’objets. Si bien qu’en très peu d’années, et plus exactement depuis l’exposition de la collection Bruno Decharme et Compagnie en 2019 à Arles, la photo brute a gagné en respectabilité. Elle n’en appelle pas moins à un type de lecture spécifique, mêlant analyse plastique et formelle des oeuvres, compréhension des gestes et du processus de travail, mais aussi contexte de création et éléments biographiques. L’exemple de Zorro montre bien que ces conditions ne sont pas toujours remplies, loin s’en faut, et ici réside une part de l’attrait de cette photo brute : si la nature a horreur du vide, l’analyse esthétique en tire plus facilement profit.

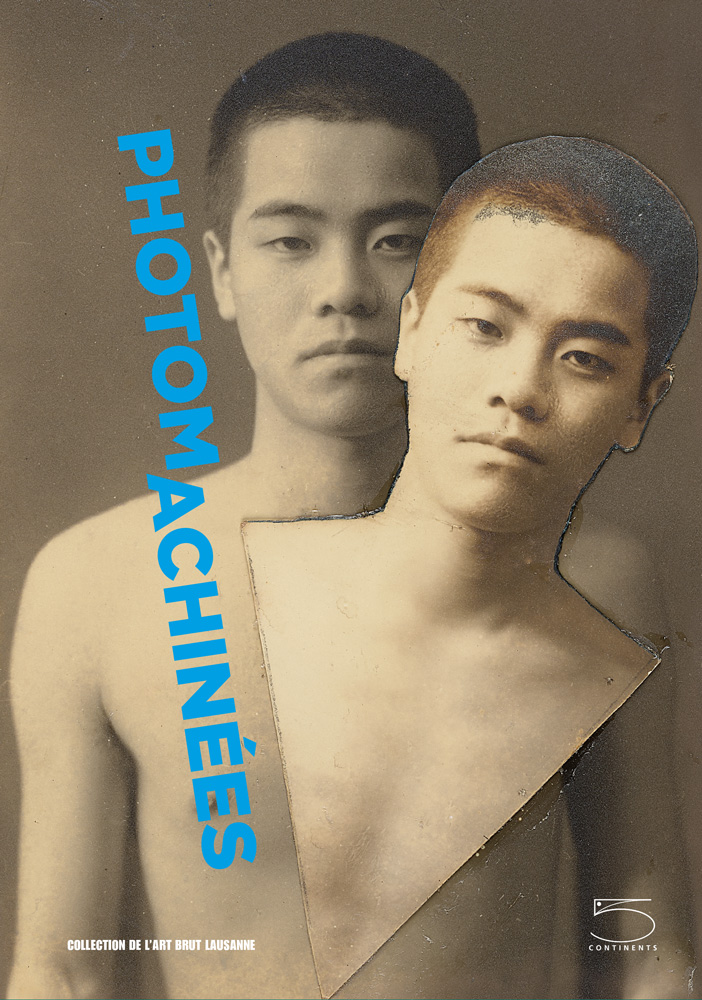

Cette visibilité presque virale de la photo brute à Paris Photo n’était qu’un avant-goût puisque sortait début novembre l’ouvrage Photo/Brut #2 aux éditions Flammarion (dans lequel j’ai eu le plaisir de rédiger un essai sur le sujet), présentant plus de cinquante créateurs dont les œuvres appartiennent à la collection citée-ci-dessus. A la fin de ce même mois de novembre, se sont aussi ouvertes à Bruxelles plusieurs expositions sur ce même thème. Et il faut encore signaler le bel ouvrage Photomachinées paru aux éditions des 5 Continents, avec des pièces tirées, elles, de la collection Antoine Gentil et Lucas Reitalov qui a fait l’objet d’une donation à la Collection de l’Art Brut Lausanne en 2021.

Ce n’est décidément plus un frémissement, c’est un ouragan !

Une étrange confidence

Je ne voudrais pas reprendre ici des analyses théoriques détaillant la notion de photo brute, ses fondements possibles aussi bien que les débats qui s’engagent autour de sa validité et de ses frontières. Je les ai développés et continuerai de le faire dans d’autres contextes. Mais je vais plutôt m’interroger sur ma fascination pour ces photos et leurs auteurs.

Voilà des années que j’enseigne la photographie. Je la montre, la commente. J’apprends à la lire, la construire, l’organiser en récit ou sous d’autres formes. Certes, il m’arrive de la trouver maniérée ou trop fardée, mais année après année, elle garde intacte, à mes yeux, sa capacité à exprimer le visible (ou l’invisible) qui nous déborde.

Pourtant, je vous livre cette confidence : quelles que soient les photographies qui m’aient transporté par leur esthétique ou leur puissance métaphysique, je ne place rien au-dessus de la photo d’identité qu’une monitrice de colonie de vacances m’avait envoyée par la poste en signe d’amitié. Je n’avais que douze ans. Chaque soir, j’embrassais quatre fois le papier en visant les joues. Et ce, jusqu’à ce que, quelques semaines plus tard, la photo devienne sale et collante, que les traits du portrait se soient déchargés à tel point que je ne reconnaisse même plus ce minuscule visage estompé et qu’enfin je ne comprenne plus ce qui avait pu m’attacher pendant des jours à cette image.

La photo

à son maximum de signifiance

Il me semble qu’une photographie atteint peut-être son plus haut point de signifiance dans ce type de valeur d’usage si singulière et intime. Si bien que je trouve parfois plus à penser dans un récit ethnographique qui raconte le lien sacré d’un individu ou d’une communauté à un objet que dans un traité théorique sur la photographie.

Ainsi, suis-je attaché à recueillir les récits de ces usages intimes de la photographie. L’un d’eux a été présenté lors de l’Université d’été de la Bibliothèque Kandinsky, par Rena Kano, docteure en anthropologie sociale et ethnologie. Elle y évoqua la personnalité du japonais Atsushi Sugiura, qui garde sur lui plusieurs photos souvenirs de sa vie qu’il sort régulièrement pour les regarder et les lécher**.

Un autre écho à ces usages singuliers de la photographie est visible actuellement au musée Art et Marges de Bruxelles, dans l’exposition monographique consacrée à Jean-Marie Massou (1950-2020), figure de l’art brut qui a oeuvré pendant 45 ans dans sa forêt du Lot. Dans une vidéo présentée dans l’exposition, on le voit allongé sur son lit tandis qu’il susurre des fragments de discours amoureux à l’oreille de ses effigies de carton ou d’aggloméré, recouvertes de posters de vedettes féminines des années soixante-dix découpés et recomposés.

Mais il est un témoignage qui m’a bouleversé : dans les camps de concentration nazis de la seconde guerre mondiale, certains déportés, avant de pénétrer dans les chambres à gaz et ayant pressenti ce qui allait leur arriver, ingéraient à la hâte les photos de leurs proches qu’ils avaient pu conserver sur eux pendant le voyage. Quel vertige que cette incorporation de l’image photographique alors que se profilait la décorporéisation finale…

Les photos

peuvent prendre vie

Ici se situe le cœur de ce qui me lie à la photo brute : les photographies n’existent pas que pour être regardées. Elles peuvent prendre vie sous l’effet des actes dont nous les investissons. Ces usages qui enrichissent la fonction représentative de la photographie ne doivent pas être interprétés comme des déviances puisqu’ils apparaissent en même temps que les premières photographies. Ainsi, le portrait de l’être aimé était-il porté sur soi, dans un médaillon près du cœur, serti comme un bijou, parfois complété par une mèche de cheveux. Déjà s’annonçait le pouvoir magique de la photographie : empreinte lumineuse renforcée quand elle est associée à d’autres traces du réel (ici la mèche). C’est cette même association qui sera utilisée dans les rituels de sorcellerie.

Ces photos dites brutes nous émeuvent parce qu’elles sont inscrites au plus près de la vie psychique de leurs créateurs. Et ce que nous avons devant nous, ce sont des œuvres prises dans un réseau de gestes, de rites peut-être, qui en font des objets chargés. Cette dimension magique, religieuse ou apotropaïque, c’est ce qui les rapproche d’objets de culte ou de divination et les dote, de ce fait, d’un réel pouvoir.

La photo brute n’a décidément pas fini de nous importer et de nous porter.

* Plus récemment et suivant un même processus, le personnage du Fétichiste est apparu à la galerie Christian Berst. Ainsi, des amateurs anonymes acquièrent-ils post-mortem une identité d’artiste.

** Sur ce sujet, voir aussi le livre de Jérémie Koering, Les iconophages, une histoire de l’ingestion des images, Actes Sud, 2021

À propos de Photo Brut BXL

A télécharger, la programmation complète de Photo Brut BXL.

Disponible en ligne, celle du colloque dans lequel j’interviendrai :

- vendredi 27 janvier sur le concept de photo brute,

- samedi 28 janvier comme modérateur du débat sur la photo amateure et sur la place de la photographie anonyme dans la photo brute.

Les expositions bruxelloises résultent d’une collaboration entre la « S » Grand Atelier (Vielsam), Centre d’Art Brut et Contemporain et en collaboration avec Bruno Decharme, collectionneur et fondateur de abcd-art brut à Paris.