Et si l’on cherchait, en photographie, à transcrire, non un univers littéraire, mais une construction littéraire ? Défi lancé avec Leçon de choses, de Claude Simon.

Si photographier est un acte qui génère un discours sur le monde et engage une sorte d’écriture de soi, tenter d’imaginer des photographies représentant un équivalent photographique de formes littéraires peut se révéler extrêmement stimulant.

Les natures multiples

de la photographie

Lorsque, pendant un cours, la réflexion sur la manière de photographier piétine, je vais chercher régulièrement du côté de la littérature afin d’interroger : si au lieu de photographier, l’auteur.e écrivait, quelle forme correspondrait à ses photographies ? Un roman ? Un essai ? Un tract ou un manifeste ? Un poème ? Une carte postale ? Des notes griffonnées sur un carnet, etc ? Un document présentant la sécheresse d’un compte-rendu d’audience (je pense ici à l’écriture de Charles Reznikoff et au courant américain dit “objectiviste”) ?

Car il y a bien des façons d’écrire un texte et toutes celles citées ci-dessus ont, à un moment ou à un autre, pu se développer au point d’intégrer l’histoire de la littérature.

De même, la photographie n’est pas monolithique et ce que l’on écrit avec elle peut relever d’approches et de genres très divers.

Plus que de style, il est ici question de démarche, d’attitude, voire de système de pensée. Car il ne s’agit pas simplement de se créer ou de s’approprier des marqueurs stylistiques susceptibles, in fine, de dégénérer en maniérisme, mais plutôt de dégager une certaine vision du monde, une attitude devant le monde, presque un système du “voir”, à l’oeuvre chez Henri Cartier-Bresson ou Lee Friedlander par exemple. C’est-à-dire une esthétique.

Un des exemples les plus marquants de système littéraire ouvrant sur une forme incroyablement féconde est celui des livres de Claude Simon. Forme féconde au sens où elle rend le lecteur acteur non seulement de sa propre lecture, mais auteur d’une forme résultant de sa lecture (vous m’objecterez qu’on pourrait dire ça de tous les livres, mais accordons-nous pour dire que cette forme est plus ou moins investie par le lecteur, et plus moins intéressante, neuve).

Il convient de préciser que cette forme singulière est plus spécifiquement explorée dans les livres de la période 1971-1981, lesquels présentent certaines caractéristiques communes dans la manière de construire le texte. Pour ma part, je m’appuierai ici sur Leçon de choses, publié en 1975 aux Editions de Minuit.

Une écriture photographique

Si je choisis ce livre en particulier, c’est que son effet de réel est en rapport étroit avec celui poursuivi par la photographie. La minutie des descriptions, le focus extrêmement aigu sur un détail, le retour presque sériel sur le motif ainsi que la variation de la lumière sur celui-ci, l’approche de la matière qui relève de la macrophotographie : autant de manières de procéder qui relèvent de la photographie. A quoi il faudrait ajouter les effets de zoom avant et arrière sur un détail qui eux, empruntent autant au cinéma qu’à la photographie.

Claude Simon photographiait ; un ouvrage contenant ses photos a été publié en 1992 : Photographies, 1937-1970, aux Éditions Maeght, préfacé par Denis Roche. Et l’exposition Claude Simon ou l’inépuisable chaos du monde qui s’était tenue au Centre Georges Pompidou à Paris en 2013 avait, entre autres, montré plusieurs de ces photographies avec, notamment, la part importante donnée par leur auteur à l’action de recadrer pour isoler un détail ou faire naître une forme.

L’écrivain s’explique sur cette particularité et la justifie dans cette vidéo d’archive sur le site de l’INA. Néanmoins, son discours reste assez conventionnel et passe à côté des vraies problématiques que sont les différents temps de l’écriture photographique postérieurs à la prise de vue : editing, séquenciation, mise en espace.

Les scènes du récit

Revenons à Leçon de choses et à ses particularismes. Le récit entrelace plusieurs scènes distantes aussi bien dans l’espace que dans le temps, mais aussi dans leur nature puisque, si certaines appartiennent au domaine de la réalité, d’autres sont figées dans la représentation (par exemple une peinture figurant sur la couverture d’un calendrier). Ces dernières peuvent d’ailleurs s’animer légèrement, à la manière de ces photos du vidéaste David Claerbout dans lesquelles l’oeil-caméra navigue en variant ses points de vue.

Parmi ces scènes :

- la veille d’un groupe de soldats dans une maison, pendant la débâcle de 1940,

- le monologue de l’un de ces soldats,

- un tableau de Monet figurant sur un calendrier des postes, dans cette même maison,

- deux ouvriers qui détruisent les plâtres d’une maison (toujours la même ?),

- la leçon d’un manuel scolaire détaillant les étapes de la construction des murs d’une maison,

- une scène de séduction diurne puis de passage à l’acte nocturne,

- des vacanciers se promenant le long d’un sentier côtier dans un tableau d’Eugène Boudin.

Si l’on veut viser une transposition photographique de l’effet obtenu par le roman, il nous faut entrer un peu dans sa mécanique. Et donner des exemples est malheureusement impossible : ce serait comme montrer deux fils d’une tapisserie pour rendre compte du dessin général…

Bien que découpé en chapitres, le texte se déroule en continu, sans jamais aller à la ligne pour débuter un nouveau paragraphe, ce qui permettrait d’identifier un changement de scène. L’écriture se présente donc visuellement comme un bloc compact (le Molloy de Beckett anticipait largement cet aspect) mais n’est pas pour autant dénuée de ponctuation.

Claude Simon avait une idée très précise du montage de ses oeuvres, comme on le voit sur ce plan d’écriture de la Route des Flandres (1959) où chaque scène est identifiée par une couleur, une sorte de mind-mapping avant l’heure.

Un processus complexe

Il faut avancer dans la lecture avant de comprendre comment le récit opère, puisque rien ne distingue le passage d’une scène à une autre. Passage indistinct certes, mais non sans rapport, comme si quelque chose de la scène précédente faisait écho dans la suivante, avec des effets de courts-circuits (c’est le titre de la dernière partie du livre), comme les incongruités d’un cadavre exquis.

Au début du livre, chaque scène dure plusieurs pages, laissant ainsi au lecteur la possibilité de lui donner une épaisseur suffisante pour la mémoriser. Vers la moitié du livre, le débit du texte, comme celui de l’eau le long d’une pente, s’emballe brusquement. Seules quelques phrases correspondent alors à chaque scène, lesquelles s’enchaînent si rapidement que le sens du texte s’affole, à l’image de la scène de coït qui scande cette partie. Le texte, comme les deux amants, halète littéralement. Le roman ne se présente plus alors comme découpage de lieux et d’époques distincts, mais comme une combinaison de présents.

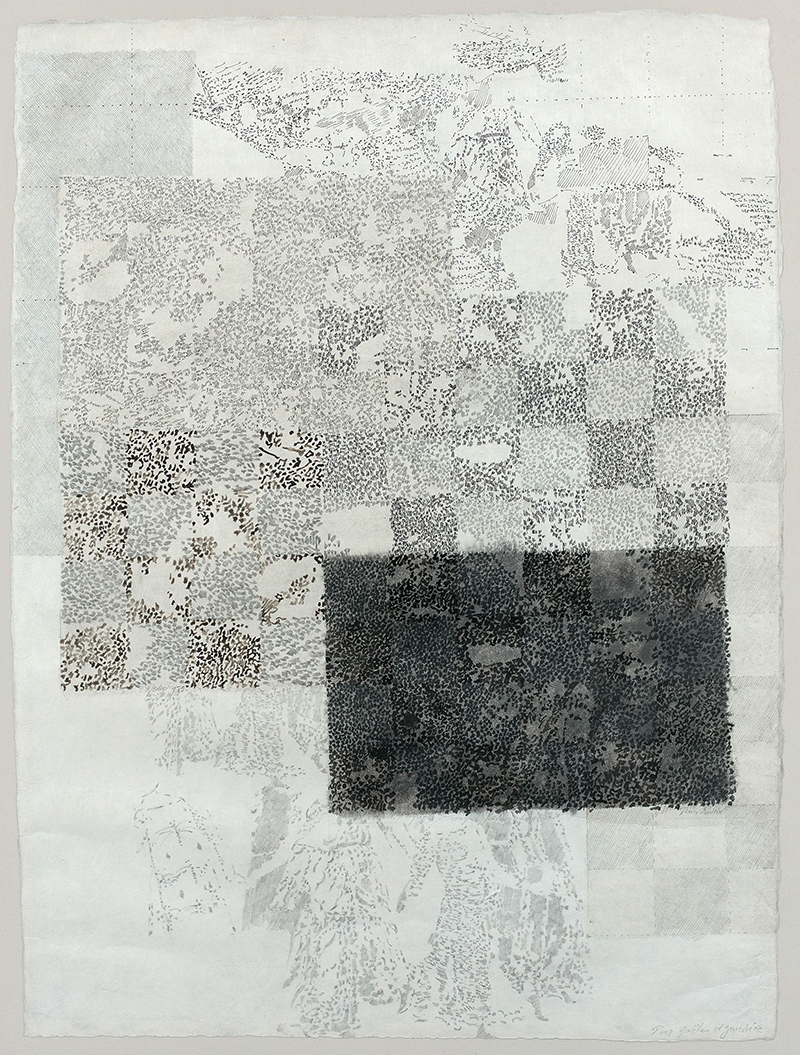

Les scènes deviennent presque des motifs, elles s’entrelacent à la manière des tressages du peintre François Rouan dont la pratique est contemporaine du texte de Claude Simon. François Rouan effectue deux dessins qu’il va ensuite découper en lanières horizontales pour l’un, verticales pour l’autre. Dans cet entrecroisement, les deux dessins apparaissent et disparaissent, créant un dessin intermédiaire, rendant flottante la perception du spectateur : le figuratif lui échappe, l’abstrait tente de s’assembler pour figurer. Souvenons-nous que François Rouan enchevêtrait aussi le réel à travers ses surimpressions photographiques.

Un multiréel

Claude Simon va plus loin : d’une scène à l’autre, le vocabulaire s’échange, se transmet. Les images s’interpénètrent, se recouvrent. Nulle confusion mais du trouble : ça communique, ça change d’échelle, ça coule. Les effets sont multiples : épanchement du temps, suffusion du réel, images rémanentes, mise à nu du rapport entre les mots et les choses. Un réel feuilleté mais simultané, à l’instar des multivers, mondes parallèle définis par les physiciens et philosophes scientifiques. Tentons un néologisme : un multiréel.

Surtout, il faudrait se garder de croire qu’il s’agit d’un exercice de style virtuose résultant d’une écriture programmatique. Ici, comme chez Georges Perec le programme est un cadre qui ne l’emporte pas sur l’invention de l’écriture, ce que Claude Simon nommait “l’aventure du récit”.

Et puis, il y a ce dernier chapitre (courts-circuits) comme une reprise (au sens musical) du(des) thème(s). Les scènes s’unissent dans une ultime concentration spatiale dont je ne vois qu’un équivalent, l’extraordinaire roman graphique (statique) de Richard McGuire, Ici, paru chez Gallimard en 2015. Ici n’est constitué que d’un seul lieu, une seule case traversée de scènes se déroulant dans le même lieu à différentes époques, sort d’hyperdessin comme il y a de l’hypertexte.

Dans ce dernier chapitre de Leçon de choses, le contenu devient le contenant, les poupées russes changent de taille mais s’emboîtent quand même, tout est dans tout, le vertige est total. Avant que la lumière ne s’éteigne. Fin du flux de conscience.

Tentative d’équivalence

photographique

Je cherche. Est-ce qu’un artiste utilisant la photographie aurait pu rendre une telle conception du réel et du temps ? Je crois que, sur le plan formel, j’ai pu ressentir quelque chose comme ça devant les oeuvres de l’artiste israélienne Ilit Azoulay. Ses assemblages d’objets, de photographies et de matières investissant une structure qui cadre autant qu’elle est débordée provoquent de tels effets de réel et d’emboîtement.

Il serait probablement vain d’espérer retranscrire en photographie le processus de Claude Simon avec exactitude, pas plus qu’on ne pourrait demander à une photographie d’être proustienne ou beckettienne. Mais une photographie pourrait-elle viser le même horizon ?

La question reste ouverte, comme une dernière référence à l’écrivain qui concluait ainsi La route des Flandres : “Comment savoir ? Que savoir ?”