A l’occasion de SILVER MEMORIES, LE DÉSIR DES CHOSES RARES de Daphné Le Sergent, au Centre Photographique d’Ile-de-France à Pontault-Combault, Viensvoir a invité une nouvelle chroniqueuse, Isabelle Mangou, à disséquer une exposition d’une mécanique subtile, aussi riche que passionnante.

On aurait bien pu passer devant sans voir la première oeuvre de l’exposition puisqu’elle se situe dès l’accueil. Pourtant, intrigué par une sorte de prospectus à l’aspect antique, on s’approche. C’est un document en deux parties, déplié en accordéon, appuyé sur deux étagères. On croit reconnaître un codex Maya, mais en le détaillant, un doute s’installe.

Effectivement, le document est un faux entièrement fabriqué par l’artiste, comme le révèle son titre.

Dans sa conférence de présentation de l’exposition, Daphné Le Sergent dira qu’elle s’est inspirée d’un des rares codex Maya ayant miraculeusement survécu à la destruction volontaire et acharnée des conquistadors et des missionnaires chrétiens. Il s’agit de celui qui est conservé à Dresde. Elle ne l’a pas copié, elle l’a recréé. Elle l’a enrichi en y écrivant un poème en lettres latines rouges qui ressemble parfaitement, dans son style, à un « vrai » poème épique. Puis, dans « l’archive » du haut, elle a fait traduire son vrai/faux poème en vrais glyphes Maya par un des meilleurs connaisseurs de cette langue au CNRS qui s’est prêté au jeu. Il fallait beaucoup de savoir-faire pour traduire en glyphes quelques petites étrangetés linguistiques inconnues bien évidemment des méso-indiens, comme « panneaux solaires », « photographie » ou bien « centrales ».

La traduction et la transposition sont si réussies qu’on éprouve la sensation qui serait celle d’un archéologue ou d’un spécialiste des civilisations anciennes qui poserait pour la première fois ses yeux sur l’original d’un manuscrit antique. Cette sensation est bien réelle, même si ce n’est pas un vrai codex.

On est donc mis d’emblée dans une confrontation entre passé et présent, mémoire réelle ou fictive, c’est-à-dire : un point d’incertitude.

Voilà qui lance les problématiques à l’oeuvre dans l’exposition. Car si l’artiste a inventé cette archive de toute pièce, en quoi serait-elle fausse ? Moins réelle ? En quoi cette fausse archive est-elle moins vraie que l’originale ?

La photographie,

charnière entre soi et le monde

Une fable, un poème épique, une Saga naissent le plus souvent lorsqu’une catastrophe (guerre, famine, conflit mortel ou destruction) est à venir ou a déjà eu lieu. Magie et objectivité se coagulent alors dans le récit pour féconder de nouveau le réel, ouvrir le temps et l’espace, produire une nouvelle puissance d’ouverture au monde, un agrandissement imaginaire et sensible, truffé d’une transposition de faits réels.

Selon Daphné Le Sergent, à ce moment-là, le spectateur, l’auditeur ou l’artiste, plutôt que de constituer le centre de l’oeuvre avec sa seule subjectivité, se situe dans une charnière, un sillon, une frontière ; ce qu’elle appelle une schize entre le monde et soi. Cette schize est autant interne qu’externe. Elle ouvre une étendue émotionnelle et cognitive « aussi vaste qu’un rêve ». L’humain n’étant plus le centre en tant qu’humain, il devient la charnière de toutes les images animées et inanimées du vivant ou du cosmos, du réel aussi bien que de l’imaginaire, dans la pleine lumière ou dans l’obscurité la plus opaque.

Si les portes d’entrée et la compréhension de cet empilement, de ce montage de temporalités et d’espaces différents ont la plupart du temps disparu au fil du temps du fait de toutes les re-créations, il restera néanmoins les traces de cette schize. Elles subsistent, toujours prêtes à re-féconder le réel et à créer de nouvelles frontières à la fois subjectives et objectives, de nouvelles scissions. A nouvelles scissions, nouveaux liens à venir.

Daphné Le Sergent est très proche, par moments, dans sa démarche artistique, de la philosophe des sciences américaine Donna Haraway ou de celle de la philosophe belge Vinciane Despret qui, face à une catastrophe (écologique), recourt elle aussi à des fables, des créations d’objet à manipuler, des disciplines scientifiques qui n’existent pas.

Avec une imagination débordante, Vinciane Despret écrit au futur et invente la poésie vibratoire des araignées, les constructions fécales cosmologiques des petits marsupiaux, les wombats, ou la métempsycose des poulpes. Ainsi, elle nous rend sensible à la question cruciale de l’humain face à ses liens délétères aux animaux et plus largement à l’écologie, en se plaçant du point de vue de l’animal. En s’inspirant du réel, tout est vrai et pourtant quelque peu faux, tout est faux et quelque peu vrai. Elle défait les stéréotypes relationnels exclusifs de l’humain qui voit et pense l’animal selon l’autorité de son propre carcan mental et de ses intérêts commerciaux ou industriels.

Le but de l’artiste et la philosophe est donc presque le même : on destabilise nos perceptions usuelles, les frontières de notre propre regard, de nos sensations. On tisse et retisse un nouvel espace de mille versions anticipatrices et prédictives, en offrant ainsi un espace ouvert pour chacun. On transforme et on réinvente un monde possible et vivable.

La vision et ses frontières en mouvement

En ce qui concerne la vision humaine, chaque culture, nous rappelle Daphné Le Sergent, panache des habitus visuels et cognitifs, des rapports au corps différents les uns des autres. On n’aura pas la même façon de bouger, pas les mêmes attitudes, pas les mêmes habitudes, pas les mêmes configurations sensorielles et certainement pas la même façon de percevoir. Nous n’aurons pas non plus la même manière de mémoriser. On ne placera pas l’intérieur et l’extérieur du corps de la même manière. Cette frontière n’est d’ailleurs pas, dans certaines cultures, forcément rivée au corps physique de l’humain.

Daphné Le Sergent insiste sur un point fondamental : le système de vision n’est pas universel. Il a des variations considérables. Le cerveau reconstitue une majeure partie de ce qu’il voit. Plus exactement nous dit-elle et je la cite : « La vision… on pense que ce qu’on voit est un reflet direct, mais en fait il y a une prédiction de la perception, une reconstruction. Le cerveau se fait des petits modèles de ce qu’il pense voir qui sont confirmés ou infirmés par la perception directe. Il a des invariants, qui sont en fait des choses déjà là en nous, venant de notre corps, comme si on avait déjà intériorisé le monde en nous ». Chaque culture distribuera ces invariants différemment et les reconstructions seront différentes.

L’occident a un long héritage d’une prévalence plus visuelle que tactile, et notamment un attrait pour le contour et le détail. Le contour est lié à l’Idée (l’eidos l’Idée platonicienne, ou L’Idée liée à la forme chez Aristote), l’Idée détermine une forme idéale qui crée la perception de l’objet. L’Idée conditionnera ce que le corps ressent. L’oeil occidental est plus monoculaire, perspectiviste, voit dans le réel des lignes, des cadres, des fenêtres, des points de fuite, des catégories, une cohésion qui fixe l’identité d’une forme alors identifiable. L’irruption du mot et de son alphabet dans l’image fait partie de cette stratégie de reconnaissance.

A l’inverse l’écriture Maya, sur laquelle l’artiste s’est penchée, fonctionne sur l’observation du temps à travers l’espace. Elle se propage par des agglutinations complexes, des mots-images qui vont mettre en mouvement des petites cellules visuelles mobiles, produisant un type d’écriture prédictive basée sur les astres et la transmission de cycles temporels aux futures générations. Cette écriture ne cherche pas à capitaliser la mémoire et le passé, elle pense le futur.

Selon ses recherches sur les différentes écritures au cours du temps, le langage et la vision, Daphné Le Sergent a constaté que beaucoup de civilisations non occidentales ont le regard qui ne se déplace pas de la même manière dans l’image. Ces civilisations fonctionnent visuellement en se déplaçant sur les marges, en utilisant le mouvement, la périphérie, le flou et les contrastes de lumières et de taches. Daphné Le Sergent se situant elle-même à la frontière de deux cultures, française et coréenne, elle a le désir de maintenir un équilibre de confrontation et de tension artistique entre deux cultures sans en dévaloriser l’une ou l’autre. Elle utilise les deux, mettant ainsi en valeur leurs tensions.

Elle expose des oeuvres où les contours de la photographie, bien présents, seront dissous par des petits traits de mine de plomb et de graphite dilué, relativement imperceptibles au prime abord. Elle fabrique ce qu’elle nomme « des photographies-dessins » en re-dessinant certaines zones, accentuant la brillance et le contraste, créant ainsi une profondeur qui se voit particulièrement lorsqu’on s’approche.

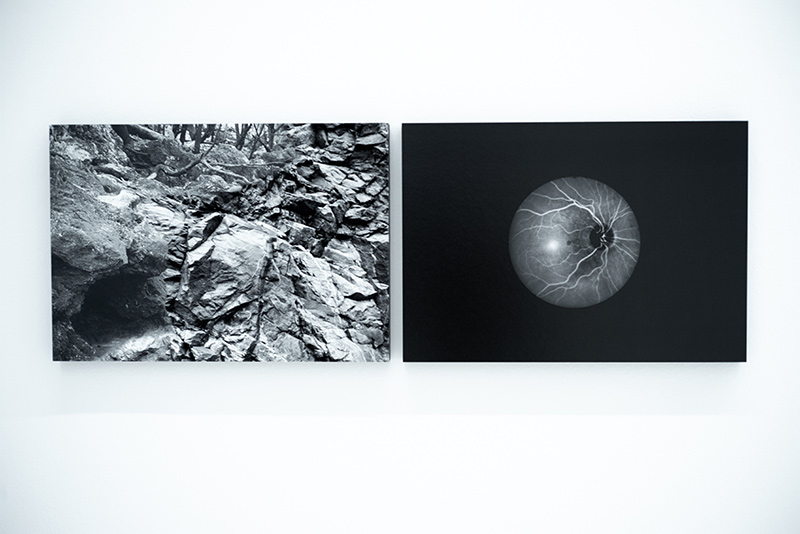

Le corps du spectateur devant l’objet photographie est fréquemment sollicité car il doit se mettre en mouvement pour se reculer, s’approcher et se déplacer. Ainsi, dans l’un de ses diptyques accolant un fond d’oeil et un paysage, elle coagule la veine de la rétine et celle du gisement minier (précisons que son travail n’est pas métaphorique).

Elle utilise pour le paysage une sorte d’amalgame des deux techniques, argentique et numérique. Elle dessine par endroit, donnant aussi de la profondeur, créant des sortes de gouffres dans l’image, des cavernes avec même une sensation illusoire de 3D. Mais elle trace aussi des chemins serpentins pour le regard qui se met alors en mouvement.

Extraire et piller :

la photo argentique en danger

Mais revenons au point de départ.

Pourquoi les Mayas ? Avec cette exposition nous entrons dans un grand récit, celui de l’histoire de la photographie. Même si cela parait fragmenté, Daphné Le Sergent tisse, on l’a vu, de sophistiqués et somptueux brouillages entre réel, fables, fictions et enquêtes-documentaires.

Elle sait nous entrainer dans un récit cousu de fables aussi vraies que nature et de documents pris dans le réel (bien réels ceux-là). Car comme au cinéma, la fable ne doit pas se voir. Si on repère la fiction, on n’y croit pas, nous dit-elle. Si le spectateur se dit : « Ce n’est pas vrai », il se détourne assez vite.

Comme Vinciane Despret le pratique, on doit entrer dans une croyance pour se métamorphoser. Cela sous-entend une écriture poétique qui est plastique par rapport au langage qu’elle fluidifie et assouplit. Daphné Le Sergent met en place une écriture visuelle toujours en train de naître et qui devient aussi une technique de mémoire.

L’ensemble des oeuvres a une grande cohérence et nous mène quelque part.

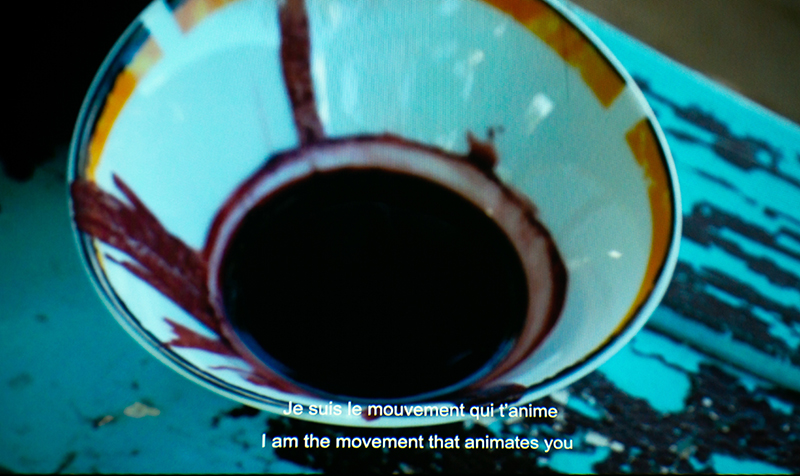

Une vidéo de 20 minutes, l’image extractive, en est le point d’aboutissement. Elle se situe au fond d’une immense halle où se trouve une installation tout aussi monumentale.

S’il y a Saga, ou Epopée, quelle est donc cette catastrophe qui l’a provoquée, celle déjà en cours ou à venir et qui concerne la photographie ?

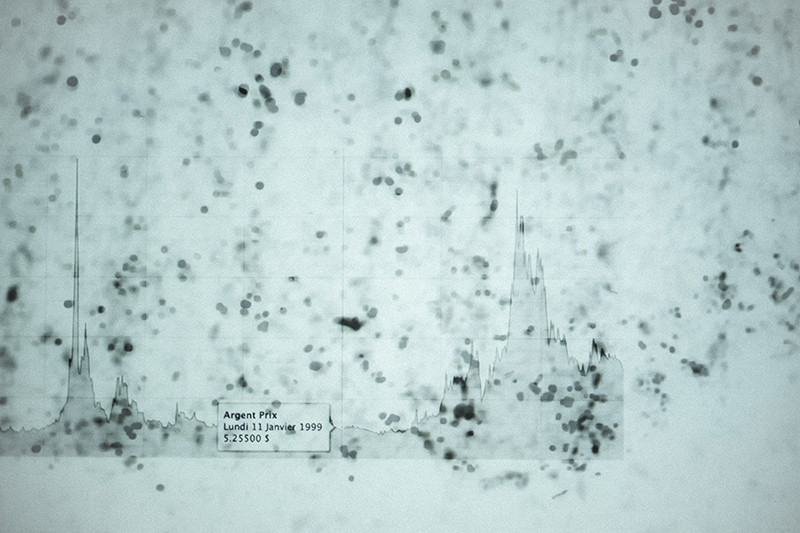

Elle est annoncée justement dans le poème du faux codex Maya du début. Daphné Le Sergent y inscrit le récit de la disparition des mines d’argent en Méso-Amérique et Amérique du Sud, c’est-à-dire l’histoire de l’insensé et frénétique trafic de l’or et de l’argent par l’exploitation coloniale, puis de la spéculation et de l’épuisement des ressources qui en résulte. La vidéo en détaille clairement l’histoire. Il s’agit donc du récit d’une prédation, et de celui de la disparition prévisible des sels d’argent nécessaires à la photographie argentique. Elle parle bien d’un péril, celui de la photographie argentique. Elle démontre méthodiquement combien et comment cette catastrophe est programmée depuis longtemps par des intérêts financiers autant majeurs qu’occultes, orchestrés autant par une banque américaine immensément puissante que par les entreprises industrielles de la photographie.

Car la photographie n’est pas la belle innocente dans l’affaire.

Suite à l’explosion de l’industrialisation du 19 ème, elle est elle-même une prédatrice. Elle balaie de son oeil de plus en plus puissant les paysages, peuples, cultures, évènements, secrets intimes, elle scrute, elle fouille, elle mémorise, elle capitalise des données et extorque de plus en plus au réel. Si les colons, les industriels ou orpailleurs se sont rués sur l’argent puis sur l’or, et spéculent, la photographie se rue sur les pixels. Elle aussi pille.

Daphné Le sergent nous l’apprend, la banque JP Morgan, cet immense holding bancaire des états Unis – déjà condamné par la justice américaine pour des manipulations financières frauduleuses – rachète et spécule sur les stocks d’argent venant des extractions minières de plus en plus rares. Ceci n’empêchera pas cette banque de sponsoriser sans aucun état d’âme une des plus grande foire internationale de la photo. Et ceci n’est pas une fiction !

Nuages et cloud

Revenons, en cycle circulaire, au début et à la vidéo (Voyage en nos Indes intérieures) à l’entrée de l’exposition, dans la salle juste après le codex. On tiendra ensemble ainsi les deux bouts du début et de la fin.

Son propos est de nous dire que la création est toujours un ajustement entre l’oeil et la main, pris dans une rythmique sonore, avec leurs mémoires dissemblables, leurs techniques du corps différentes.

Mais maintenant il y a un nouveau nuage, un nuage virtuel, le cloud. Quand elle photographie, dans la salle suivante, de vrais nuages atmosphériques annonçant l’orage, elle retravaille sa photographie au dessin, mais toujours de manière apparemment imperceptible. Elle coagule ainsi deux notions, celles de nuages atmosphériques noirs et celle du cloud, ces deux forces qui nous ébranlent, ces deux tempêtes menaçantes. Les deux notions vont se superposer et se mettre en tension. Car le cloud est une mémoire qui se situe en dehors de nous. Elle est externe et nous dépasse.

De plus, les concepteurs des sites utilisent l’intelligence artificielle, le data mining avec les sciences cognitives qui font du design émotionnel pour entrainer l’internaute vers plus de comportement acheteur. Or, Daphné Le Sergent insiste sur le fait que nous avons autant une mémoire de l’oeil qu’une mémoire de la main. Avec le web ces deux mémoires vont dorénavant se dissocier.

L’oeil sur l’ordinateur se liquéfie en quelque sorte par une nouvelle manière de voir en arborescence le flux constant des images et des data.

La main devient une esclave, l’esclave de l’oeil en cliquant sur la souris à la commande.

La vision n’est plus la même, la tactilité et la sensibilité de la main non plus. Et c’est tout l’équilibre anthopologique de l’ensemble qui est menacé.

Hybridations

Je n’ai pas eu l’impression de vraiment « visiter » une exposition.

Je m’y suis plutôt installée et, petit à petit, j’ai comme fait partie, moi-même, de l’installation. Les photographies, les vidéos nous mettent dans de nombreux espaces et temporalités différents. Ces oeuvres sont loin d’être des abstractions pures ou obscures, mais au contraire s’ancrent toujours profondément dans le réel.

Si l’ensemble se présente sous une forme fragmentaire, chaque oeuvre aura sa propre dynamique et sera reliée aux autres. Le sentiment de faire partie de l’installation n’est pas seulement dû au fait que Daphné Le Sergent nous laisse généreusement de très nombreuses informations, paroles et écritures pour se repérer. Ce n’est pas seulement dû à un lieu, le lieu même de l’exposition à Pontault-Combault et à un accueil qui nous laisse respirer et nous accompagne. Ce n’est pas seulement tout cela.

Cela tient aussi au fait que l’artiste nous laisse nous avancer dans son travail en nous proposant de faire partie du mystère et de l’ouverture qu’elle engendre. Nous nous y reconnaissons. Pas sous la forme où on pourrait s’y projeter ou s’y voir comme dans un miroir ou un reflet.

L’artiste nous sollicite dans une charnière inconnue, interface mouvante entre soi et en dehors de soi. Et le plus émouvant en ce qui me concerne, sera qu’elle déclenche chez moi un processus d’hybridation. Car son oeuvre incite à ce que voix, langages, images et récits de soi ou d’ailleurs viennent se mixer aux siens et se fondre avec l’oeuvre. L’ensemble se mélange en moi et je déplace alors mes propres frontières….pour de nouveau serpenter dans des récits et des images à venir.

Isabelle Mangou

Toutes les photos illustrant l’article sont signées par l’auteure.

L’exposition de Daphné Le Sergent se tient au Centre Photographique d’Ile-de-France, à Pontault-Combault jusqu’au 17 juillet 2021.

Le site de l’artiste