Quand la photographie représente le réel, elle a bien des manières d’opérer. A la recherche d’une voie parallèle avec une photographie de Wiame Haddad.

Parcourant les festivals de photographie, guettant intérieurement mes enthousiasmes et mes bouderies, j’ai toujours au-dessus de moi ces questions lancinantes : quelles sont mes attentes vis-à-vis de ce medium ? Quelle partie de la représentation du monde prend-il en charge dans ma vie ?

Je veux dire par là, et l’enjeu est d’importance, que dans la manière dont nous appréhendons le monde qui nous environne, il y a de multiples médiations parmi lesquelles la littérature, les conversations, la musique, notre corps, les rêves et la rêverie, la création artistique et bien sûr, pour une grande partie d’entre nous, la photographie. C’est à la confluence de ces médiations que s’établit notre rapport au monde. Celui-ci repose sur un équilibre instable puisqu’il est très probable qu’il évoluera au cours du temps : certaines médiations disparaitront, d’autres apparaîtront, et pour celles qui nous accompagneront durant toute notre existence, l’intensité de leur résonance se modifiera.

Aucune de ces médiations ne va donc de soi. La photographie pas plus que les autres, même si les outils technologiques l’ont installée au creux de nos mains, l’autorisant ainsi à intervenir à chaque instant dans notre champ visuel et notre espace mental. Une telle proximité ne nous dispense pas pour autant de nous interroger intimement : qu’est-ce qui rend une photographie nécessaire ? Et loin de moi le désir de sacraliser l’acte photographique ; comme tout un chacun, je pratique et sais goûter les usages mineurs et ludiques de la photographie.

Les automatismes

de la représentation photographique

Je crois plutôt que je voudrais échapper à certains automatismes de la représentation photographique afin d’interroger la manière dont celle-ci s’inscrit pour moi. Car à trop se normaliser, la pratique photographique peut finir par se dissoudre.

Ainsi, une partie considérable de la production photographique, celle du selfie par exemple, saute-t-elle allègrement par-dessus ces questions pour s’obstiner à répéter des formes, générant une sorte d’académisme qui s’ignore d’autant plus qu’il sert aussi bien à communiquer qu’à manifester des appartenances.

Se méfier

des citations

Il n’y a pas si longtemps, une citation de Garry Winogrand s’étalait sur une affiche de la station du RER Luxembourg : « My only interest in photography is to see what something looks like as a photograph. ». La phrase était traduite par (je cite de mémoire) : « je photographie pour voir à quoi une chose ressemble quand elle est photographiée ».

Il faudrait toujours se méfier des petites phrases qui sonnent comme des mantras … Personnellement, il m’est égal de savoir comment l’outil technique transforme mon regard, ou à quoi ressemble le mouvement quand il est figé par la vitesse d’obturation ou bien encore comment le flou travaille le rendu d’une silhouette. Pour ma part, je dirais plutôt que je photographie pour dégraisser les apparences du réel.

Je cherche dans une photographie à accéder à une vérité que me dissimule le réel quand il afflue en masse, dans un continuum si complet qu’il en devient illisible. Quand on regarde une photographie, il n’y a la plupart du temps pas le moindre espace vierge, mais du visible à perte de vue, sur la totalité de la surface. A perte de vue…

De nombreuses années après l’avoir lu, j’ai parcouru à nouveau Le Nom de la Rose, le foisonnant roman d’Umberto Eco (1). Synopsis ultra-rapide : en 1327, Frère Guillaume de Baskerville, sorte de Sherlock Holmes théologien aidé de son novice Adso de Melk, enquête sur une série de meurtres dans une abbaye médiévale. A l’époque, j’avais noté une petite phrase, prononcée par le sagace Frère Guillaume : « pour qu’il y ait miroir du monde, il faut que le monde ait une forme ».

Le miroir du monde

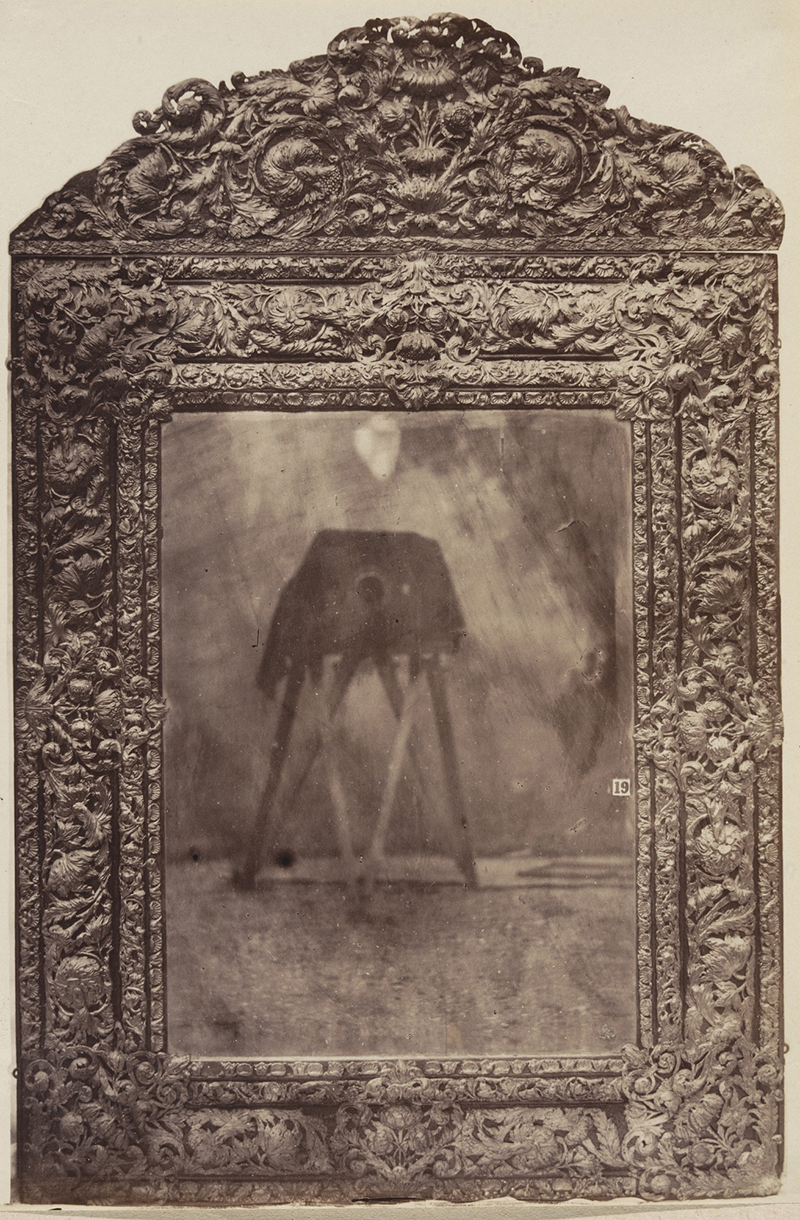

Or, le miroir du monde, et je l’ignorais à ce moment-là, c’est précisément l’expression qui désignait, à ses débuts, le daguerréotype, premier support photographique officiel. L’expression était générée par la surface polie du daguerréotype qui miroitait lorsqu’on orientait la plaque, passant ainsi d’une image négative à positive. Et ce que l’on constate justement en regardant ces premiers daguerréotypes puis, par la suite, les premières photographies sur papier, c’est la capacité qu’a la photographie à rendre n’importe quelle partie du monde disponible pour le regard. Elle n’a pas besoin d’être organisée, c’est-à-dire, mise en forme. Le moindre sous-bois, le pan de mur le plus banal, tout devient matière à être scrutée. Là où, auparavant, la peinture avait besoin de composer en assemblant des formes saisies ici et là dans les études sur le motif, la photographie impose l’existence de ce qu’elle représente. Tout ce qu’elle touche, elle le transforme en sujet.

Franchissons quelques décennies pour regarder les photos de Henri Cartier-Bresson, maître de la construction géométrique instantanée. Nous voyons alors clairement que le monde n’a de forme que celle qu’il acquiert à travers la photographie. C’est à l’intérieur du cadre que le monde, pendant une fraction de seconde, apparaît ordonné. Et il s’agit bien ici du monde réel, non du monde idéalisé de la peinture. Appuyé sur sa foi, Guillaume de Baskerville était donc dans l’erreur : il n’est pas nécessaire que le monde ait une forme pour être représenté, c’est la représentation qui le met en forme.

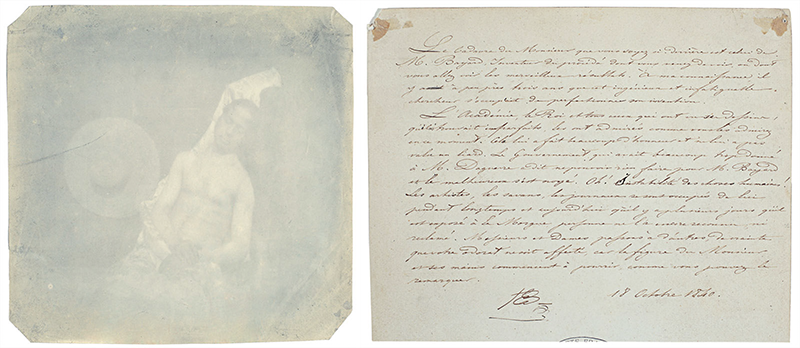

Pourtant, avec l’Autoportrait en noyé signé Hippolyte Bayard (1840), la photographie n’a eu besoin que de quelques mois pour ouvrir la voie, non au réel reflété, mais à une réalité fictionnelle, pour ce qui est désigné comme étant la première mise en scène de la photographie (il y aurait là à s’interroger sur le statut intermédiaire de la pose indispensable à tout portrait dans ces premiers âges de la photographie, mais ne nous dispersons pas).

L’histoire de cette photographie, son auteur la raconte au verso de l’image dans une surprenante adresse directe au regardeur :« Le cadavre du Monsieur que vous voyez ci-derrière est celui de M. Bayard, inventeur du procédé dont vous venez de voir, ou dont vous allez voir les merveilleux résultats. À ma connaissance, il y a à peu près trois ans que cet ingénieux et infatigable chercheur s’occupait de perfectionner son invention. L’Académie, le Roi et tous ceux qui ont vu ses dessins que lui trouvait imparfaits, les ont admirés comme vous les admirez en ce moment. Cela lui a fait beaucoup d’honneur et ne lui a pas valu un liard. Le gouvernement, qui avait beaucoup trop donné à M. Daguerre, a dit ne pouvoir rien faire pour M. Bayard et le malheureux s’est noyé. (…) Messieurs et Dames, passons à d’autres, de crainte que votre odorat ne soit affecté, car la tête du Monsieur et ses mains commencent à pourrir, comme vous pouvez le remarquer »

Voilà, dès ses origines, ouverte l’autre voie de la photographie, celle d’une fiction travaillant le réel. Ce réel, elle semble le précéder ou le doubler afin d’en proposer une alternative crédible. Une certaine définition de la fiction à travers une expérience poignante et dramatisée.

L’effet de réel

Il y a une autre expression qui revient souvent, à propos de la photographie, celle d’effet de réel, inventée par Roland Barthes, non d’ailleurs à propos de la photographie, sur laquelle il a beaucoup écrit, mais pour caractériser certaines descriptions littéraires dans les oeuvres de Gustave Flaubert. Je n’aime guère cette expression qui suggère que l’auteur a fabriqué du réel (facere, faire, c’est la racine latine du mot effet), alors que je dirais plutôt que la photographie fait avec le réel, au sens où l’on dit : « il faut bien faire avec ».

Alors, si je m’en tiens à cette conception selon laquelle il est dans la nature de la photographie de faire avec le réel, j’attends d’elle qu’elle vise essentiellement à travailler ce réel en collaborant avec lui. Et que son but soit de m’en donner une compréhension ou, tout au moins, un moyen de l’appréhender.

On s’attendrait alors à ce que j’assigne principalement à la photographie le rôle de représenter le monde sur un mode documentaire ou journalistique. Mais le réalisme photographique peut également suivre les pas d’Hippolyte Bayard afin d’user du réel sur un mode fictionnel.

La fiction

au secours du réel

Une illustration particulièrement puissante en a été présentée aux Rencontres d’Arles cette année, à travers le projet de Wiame Haddad intitulé « A propos d’une chambre occupée (vision d’une soirée d’octobre 1961) ». L’exposition/installation fait référence au massacre des algériens (au moins 120 morts et 12000 arrestations(2)) survenu à Paris pendant cette nuit de manifestations, un fait historique que l’état français n’a reconnu que tardivement. L’installation est composée d’une photographie de grand format (150x186cm), d’une vidéo et de deux éléments du décor ayant servi à construire la photographie (donc du décor présenté réellement).

La photographie nous fait pénétrer dans l’espace intime de la chambre à l’instant où le personnage en franchit la porte pour se rendre à la manifestation. De lui, on ne voit qu’une moitié de corps, la main saisissant l’interrupteur étant restée en arrière. La chambre est très modeste, par sa taille et son aménagement. Un lit sommaire et défait sur lequel se dresse le journal du jour, les reliefs du repas du soir reposant sur un cageot contre lequel s’appuie une pile de livres. Deux valises, une cuisinière, une petite table avec un poste de radio, du linge qui sèche, au mur des photos de femme, etc. La photographie est si riche de détails qui sont autant d’indices potentiels soigneusement établis par l’artiste. Mais plutôt que de la lire comme une image à déchiffrer, je préfère la considérer comme une matière à voir/interpréter, une sorte de texte et non de récit, afin que son sens soit aussi suspendu que l’instant qu’elle recrée. Un sens flottant.

La photographie de Wiame Haddad s’inscrit dans une démarche et un type de lecture que j’associe à l’oeuvre de Jeff Wall. Une confirmation m’en est donnée par le fait que, par la porte entrouverte, se laisse voir un des étais du décor, ce que j’interprète comme un hommage explicite à The Destroyed Room du photographe canadien (1978). Et puisque depuis le début de ce texte, je tourne autour de la question du réel en photographie, je pense particulièrement à la manière dont Jeff Wall caractérise sa méthode de travail (sur certaines de ses photos) en la qualifiant de « presque documentaire ». Cette expression me paraît toujours féconde pour aborder le réel autrement, en re-créant ce qui est déjà advenu, démarche proche du néo-réalisme du cinéma italien.

A propos de la photographie de Wiame Haddad, je choisirais plutôt le terme de document-fiction, une sorte de document manquant qui permettrait d’atteindre un événement historique par une voie détournée. Car ici, indéniablement, la photographie est réelle.

Une voie d’accès à un réel que nous n’avons pas traversé.

Tous mes remerciements à Isabelle Mangou pour sa relecture amicale si attentive et aiguisée.

(1) Editions Grasset, 1982 pour la traduction française

(2) Source : article du journal Le Monde du 16/10/2021 : « que s’est-il passé le 17 octobre 1961 à Paris? »

A noter deux échos à cette réflexion dans l’actualité. D’une part, une exposition précisément intitulée « Miroir du Monde » qui vient d’ouvrir au Musée du Luxembourg, exposition consacrée aux chefs d’oeuvre du cabinet d’art (appelé aussi cabinet de curiosités) de Dresde. D’autre part, le nouveau numéro du magazine scientifique trimestriel La Recherche consacré…au Réel.